メルカリ×ドリコム×Gaudiyが語る、NFT事業のリアルと未来予測【イベントレポート】

2022年6月16日(木)に開催された、特別イベント「NFT事業のリアルと未来予測」。

今回は、GameFi領域からWeb3事業への参⼊を発表したドリコム代表・内藤さんと、メルカリグループで暗号資産やブロックチェーン関連の取り組みを進めているメルカリ執行役員・伏見さんをゲストにお迎え。

Web3時代のファンプラットフォーム「Gaudiy Fanlink」を提供するGaudiy代表・石川とともに、NFT事業に取り組む理由や課題、人材戦略、今後のマスアダプションに向けた展望などについて語っていただきました。

■スピーカー

■モデレーター

なぜ今、Web3・NFTの事業をするのか?

松岡さん(以下、松岡):本日は「NFT事業のリアルと未来予測」ということで、まずはリアルな「お金」の話からお伺いしてみたいと思います。事業者として避けては通れないテーマだと思いますが、まずは上場企業でWeb3事業に取り組むドリコムの内藤さんに、お伺いできますでしょうか。

内藤さん(以下、内藤):弊社の場合、儲けられるかどうか以前に、このWeb3がただのトレンドではなく世の中に定着したら非常にまずいな、という感覚で取り組んでいます。

ここには2つの脅威があって、ひとつは、今まではリアルの世界にしか存在しなかったセカンダリー(二次流通)市場が、ブロックチェーン技術によってデジタルの世界にも存在するようになること。

ゲームを例にすると、これまでゲーム内の通貨とアイテムは、ゲーム内でしか扱うことができなかったけれど、ブロックチェーンゲームの世界では、ゲーム内の通貨がFTとして取引所で扱われて、ゲームアイテムもNFTとしてマーケットプレイスで売買できるようになるんですよね。

同じゲームがあったときに、セカンダリー市場があるものとないものがあったら、当然ながら一定以上のユーザーはセカンダリーがある方に流れるだろうなと。これが脅威だなと思っています。

もうひとつは、インセンティブの部分ですね。Web2は「承認欲求」をハックしているので、いいねをモチベに綺麗な写真をたくさん撮ってアップロードするみたいな世界。一方のWeb3では、FTやNFTを使うことで、サービスとユーザーが一緒に成長していくようなインセンティブが働きます。

その観点で比べたときに、やはり後者の方がかなり強力なインセンティブだなと思っていて。この2つの理由から、Web3をやらなきゃまずいという感覚でやっていますね。

松岡:ありがとうございます。セカンダリーの話でいうと、メルカリさんはまさにフィジカルなセカンダリーの領域で事業を展開されてきたと思いますが、この辺りはどうお考えですか?

伏見さん(以下、伏見):メルカリとしては、今までモノのマーケットプレイスをやってきた中で、「一次流通で買ったものをセカンダリーに出品して、そのお金でまた新しい一次流通で商品を購入する」という体験がある程度は定着してきたのかなと思っています。

ただ、C2Cで自由にやり取りする場を提供することはできても、セカンダリー市場ではそのモノを作っている企業や人にお金が入らないという課題は以前からずっと感じていて、そこをブロックチェーン技術で解決できそうだというのは魅力的だなと思っていましたね。

メルカリがパ・リーグのNFTに取り組んで感じたこと

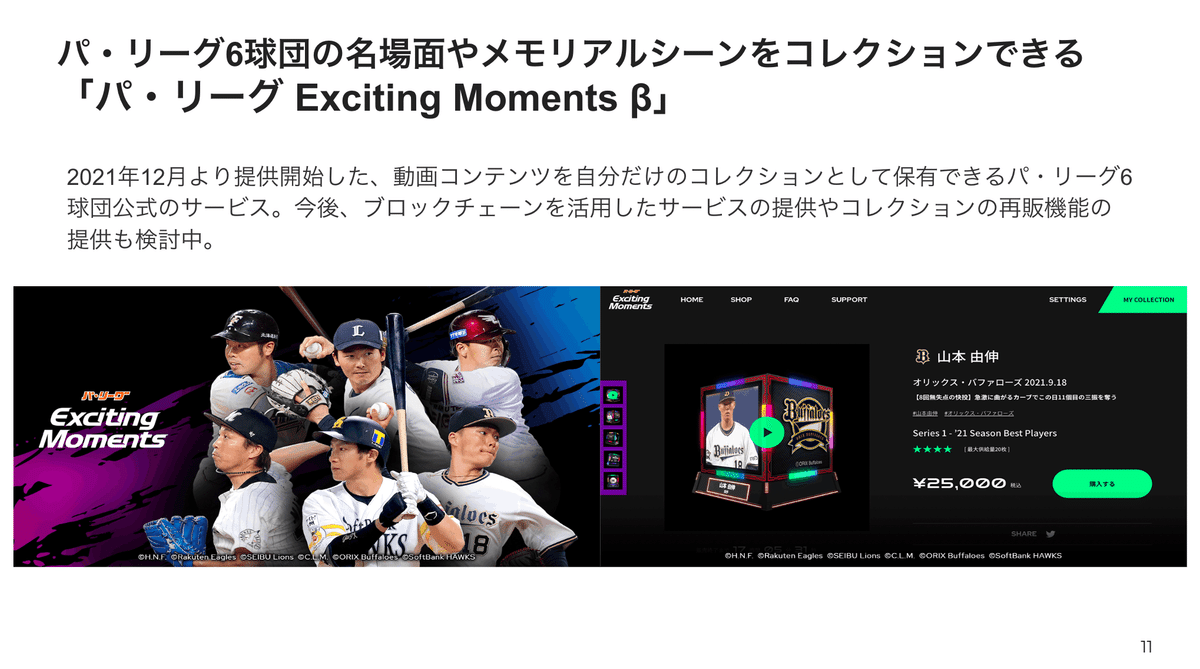

松岡:メルカリさんは、2021年12月から「パ・リーグ Exciting Moments β」というNFTを活用したサービスを提供されていますが、実際の手応えとかユーザーの反応はいかがですか?

伏見:おもしろいなと思うのは、大体1〜2週間に1回くらいの頻度で、パ・リーグ球団の試合ごとに新しいコンテンツをリリースしていくのですが、初日はめちゃくちゃARPUが高いんです。

というのも、初日はクリプトやNFTに関心のある人たちがわっと買いに来て、一番レアリティの高いものを買っていく。で、2日目以降はARPUが低くなるんですよ。野球ファンの人たちは、本当に好きな選手のものだけを買っていくので、そこまで値段が高くないものだったりするからです。

そもそも、プロ野球ファンの人たちからすると、NFTというキーワードなんてどうでもよくって。ただ自分の好きな選手に対して、自分のロイヤリティを示すための方法論が多角化した、ということでしかないのかなと思っています。

なので、そのNFTを持っていれば好きな選手に握手会で会えるとか、球場でベネフィットを受けられるとか、そういった体験価値だったりユーティリティの部分だったりがちゃんと設計されていないと、なかなか苦しいよねっていうのが今の実態かなと思います。

松岡:Gaudiyでも、NFTに色々なユーティリティをつけていると思いますが、この辺りはいかがですか?

石川さん(以下、石川):そうですね。Gaudiyでは、NFTをただ販売するのではなく、ユーザーの行動を促進したり、新しい体験を提供するためにNFTを使っています。例えば、ライブに参加したり、コミュニティに参加したりしたら、NFTがもらえるみたいな体験です。

NFTをインセンティブとして行動を促すということは、NFTをユーザーに渡すところで必ずしもマネタイズしなくてもいい。行動促進やマーケティングの部分が、マネタイズになるような形ですね。

既存IPと新規IP。事業づくりの魅力と難しさ

松岡:IP(知的財産コンテンツ)とNFTを考えたときに、メルカリさんやGaudiyのように既存IPでいくのか、ドリコムさんのように新規IPをつくるのか、という違いもあると思います。

新規IPには、成長スピードや収益といったポテンシャルの大きさに魅力があるのかなと思う一方で、既存IPにはない難しさもありそうですが、内藤さんはどうお考えでしょうか?

内藤:そうですね。「IPをつくる」という観点でいうと、IPがライセンスアウトして他社さんに使われるくらいのIPになるって、実際にはすごく時間がかかるんですよね。例えば漫画で言うと、大体3ヶ月に1冊のペースでコミックが出るとしたら、1年に4冊。20冊分くらいでようやく形になってくるとしたら、5年もかかってしまいます。

僕は、このIPがIPとして成立するまでの熟成期間が、NFTによって短くなっていくんじゃないか、という仮説を持っていて。僕自身も100体以上のNFTを持っていますけど、例えばBAYCにしても、まだ1年くらいにも関わらず、グッズを作ったりTwitterのアイコンにしたり、BAYC自体に愛着を持っている人はたくさんいます。これまでのように、漫画のコミックを作り、ラノベを作り、アニメになって認知が広がっていくよりも、もう少し短い期間でIPとしての認知ができるんじゃないか。そう考えて事業に取り組んでいますね。

松岡:なるほど。Gaudiyは既存IPに対して事業を展開していますけれども、その狙いや難しさなどはいかがでしょうか。

石川:僕は、日本の大きなIPをしっかりグローバルで展開していって、このWeb3時代に大きなムーブメントをつくっていきたいとすごく思っています。

それを考えたときに、ゼロからエコノミクスをつくり上げていくよりも、既存で成立しているところからつくっていく方が早く実現できるんじゃないか、という風に考えている感じですね。

ビジネスモデルとしてはBtoBtoCなので、IP企業からの収益がほとんどですが、ファンの方々にNFTを販売するようなときは、やはりNFTを扱う難しさがあるなと感じていて。

実際に、ある既存のIPで「NFTプロジェクトをやります」という公表をしたときに、コアなファンの人たちからは良い反応をいただいたんですが、一部のファンからは批判の声もあがってきたんです。特に海外だと、NFTというだけで投機とか環境問題とか、イメージが悪いんですね。

なので既存IPでは、NFTを使っているんだけどNFTとあえて言わないとか、ファンの心象に気をつけながら機能を提供するようにしています。

今、求められるWeb3系の人材とは

松岡:各社の事業についてお伺いしてきましたが、それを実現する上で重要な「人材」の話に移っていきたいと思います。エンジニアはもちろん、それ以外の職種で、今どういう人が必要なのか。それぞれの立ち位置があると思うんですけれども、まず伏見さんからお伺いしてもいいでしょうか。

伏見:そうですね。メルカリだと、独自のトークン発行を考えていたりもするんですけれど、やはりトークノミクスの設計は相当な専門性が必要だなというのは改めて思いますね。

あとは、Web3のコミュニティマーケティングの部分。ユーザーの行動をどう盛り上げるかが、昔とだいぶ変わったなと思っていて。例えば、従来のマーケティングでは、代理店を使ってマスメディアでプロモーションをする、みたいなところがある種の型だったけれども、それをNFTの世界でやっても一切動かないじゃないですか。

Discordをハックしてどういうコミュニティ設計をして、そこからどう盛り上げて、どんな人たちをエンゲージしていくのか。そのスキルは今すごく貴重ですし、今後も求められるんじゃないかなっていうのは思いますね。

もうひとつ付け加えると、上場会社なので、やはり法務。このあたりは必須かなと思ってまして、FTやNFTの話もそうですし、賭博性だったり証券性だったりで気をつけないといけない法律があるので、法務、リスクコンプライアンスあたりは大事だと思いますね。

松岡:ありがとうございます。内藤さんはいかがですか。

内藤:まず前提として、僕たちは会社全体をWeb3化するということをやっています。コアチームは2017年から稼働していて、いわゆる “クリプトの冬” なども経験しているのですが、これからは会社全体。法務もHRも財務経理も、例えばイーサリアムの売上をどう日本円で入金するかであったり、Web3系の人に適した採用手法でアプローチするであったり、すべての職種にWeb3の基礎知識が求められるからです。

なかでも採用文脈でいうと、まずWeb3の企画は総合格闘技でめちゃくちゃ人材が稀有な状況になっています。エンタメやブロックチェーン周りのことを理解しつつ、日々世の中で起こっている事象や、金融も知っておかないといけない。

あとはリサーチャーですね。やはりWeb3まわり全てをディープにカバーするのは難しいと思っているので、リサーチャーの人たちがそれぞれの専門領域をもちながら調査して、Web3で全般的に起こっていることをグローバルで把握していくことが大事かなと思っています。

自分たちはアプリケーションレイヤーなので、Discordなどが回せるコミュニティマネジャーも新たに必要になります。そこはゼロから社内で育成していくのか、外部から入れるのかを両軸で考えていますね。

マーケターもCMを流す、デジマを回す、という話ではなく、Web3的なマーケティング、要はホワイトリストでどう最初の層を形成していくのかみたいな話なので、異なるスキルセットが必要とされるなと思っています。

松岡:なるほど。GaudiyはWeb3ネイティブみたいなところもあるので、人の集め方も違ったりするのかなと思いますが、いかがでしょうか?

石川:そうですね。基本的にはおふたりと重複する部分も多いんですけれども、特にWeb3的なコミュニティマネジメントとマーケティングの両軸ができる人はかなり希少性が高いと思っています。

もうひとつは、伏見さんも話されていたエコノミストの部分ですね。ただ、社内だけでエコノミクスをつくるのはめちゃくちゃ難しいと思っているので、僕たちは外部の経済学者の方々と一緒に取り組んでます。逆に言うと、経済学者と会話できるくらいのエコノミクスの知識を持っている人を採用するといいんじゃないかと思いますし、実際に弊社にもいますね。

Web3に参入してきたら怖いプレイヤーは?

松岡:では、ここから未来予測のパートに入っていきたいと思います。

Web3やNFTの市場には、Yuga LabsやAnimoca Brandsなどのビッグプレーヤーがいるかと思いますが、「ここが本気で参入してきたら怖い」という存在はいらっしゃいますか?

伏見:メルカリとしては、シンプルにOpen Seaが脅威ですよね。すでに圧倒的な地位を築かれていますけど、マーケットプレイスにおいては、デジタルなのか実物なのかの違いであって、僕らはその実物アセットからこれまでやってきた会社なわけです。

今後、デジタルアセットの取引とフィジカルアセットの取引がオーバーラップしてくるのは確実だと思っているので、Open Seaのような存在がどんどんフィジカルに入ってくるのは、やはり非常に怖いです。逆にいうと、両方を扱えないと、次時代のマーケットプレイスとはもはや言えないのかなと思いますね。

松岡:ありがとうございます。ドリコムさんはいかがですか。

内藤:僕らは逆に、例えばGAFAみたいなWeb2.0の企業だったりとか、コンテンツホルダーのような企業さんが参入してこない方が怖いですね。

結局、僕らはアプリケーションレイヤーでサービスをつくっているので、マーケットが大きくなっていかないとどうにもならない。既存のエンタメIPがFT、NFTを使わなかったら、一部の人のサービスで終わってしまうと思うんです。なのでGoogleとAppleには早くウォレットやってほしいなと思いますし、ビッグプレイヤーが入ってこない方が怖いっていう感じですかね。

松岡:なるほど。Gaudiyはいかがですか?

石川:僕も同感ですね。そういうビッグプレイヤーが入らず、モメンタムができていかないのが怖いなって思うのと、あと個人的には香港のAnimoca Brandsはすごいなと思っていて。エンタメを中心に金融とかウォレットにいくような動きを感じているんですが、本気でWeb3をやっていて、そこの勝ち筋を知っている事業者っていうのはやはり強いなと思います。

Axie Infinityもそうですが、エンタメサービスを使った特殊なEmbedded Finance(プラグイン金融)を成立させて、Unbankedの人たちが銀行口座を持てるようになったのって本当にすごいことだと思うんですよ。

なので、新しいユーザー層を取り込み、そのハブになるような事業をしている人たちはさすがだなと思うし、それが本当にマス化された世界において、このままだと日本はどうなってしまうんだろうという危機感もありますね。

NFT事業の未来とマスアダプションへの道筋

松岡:未来でいうと、NFTサービスが今後マスアダプションしていくのかどうかは気になる部分だと思いますが、それぞれどう見られていますか?

内藤:マス化するには、2つの要素があると思っていて、まずはウォレットの話。インターネットが日本に普及したときって、ソフトバンクさんがYahoo! BBのプロバイダをたくさんばら撒いてくれたんですよね。

なので僕らも、NFTをフリーミントで配ることで、まずは株主の人たちにメタマスクのウォレットをつくってもらおうとしたら、けっこう動いてくれて。あげる・もらうという体験はユーザーが動きやすいところがあるので、そういうことをIPがやっていくと、ウォレットの普及において結構なインパクトが出るんじゃないかなと思っています。

もうひとつが、ブロックチェーンゲームとしてのマスアダプション。個人的に、ここは両極端になると思っていまして、まずFF14みたいにめちゃくちゃプレイに没入する世界にFTとNFTの経済圏を入れるのは、ものすごく成功するんじゃないかなと思っています。

一方で、僕らがやってるようなモバイルゲームに、そのままFT・NFTを入れるのは難しいんじゃないかと。モバイルゲーム自体が、アイテムを買ってガチャを楽しみながら承認欲求を満たすようなWeb2.0的な世界にいるので、トークン経済圏には向かないのかなと思っていて。

なので、FF14みたいなMMO(Massively Multiplayer Online)か、STEPNみたいに日常でも無意識にやってしまうようなカジュアルなゲーム。そのどちらかにブロックチェーンゲームはいくんじゃないかなと思っていますね。

松岡:ありがとうございます。伏見さんはマスに広めていくために、どのような登り方を描いていらっしゃいますか?

伏見:ちょっと違うアングルの話をすると、結局、フィアット(法定通貨)とクリプト間のゲートウェイが必要だと思っているんですよね。

メルカリは今2レーンを走らせていて、メルカリの方でNFTを、メルコインの方でクリプトをやっているんですけれども、それもまさにその狙いでして。

メルカリって不要なものを売ったお金が、ある意味、不労所得的な感じで入ってくるじゃないですか。その収入だったら、クリプトを持ってもいいかなっていうシーンが起きるんじゃないかなと思っています。そのときに、ウォレットの存在は必要だと思っているので、ここはメルカリとしても投資していきたいと考えているひとつのポイントですね。

また、パ・リーグのNFTについては、今後、どうロングランできるようなサービスにしていくのか。対象の異なるユーザー層をどう混ぜていくのか、もしくはどちらかをメインにプロダクトをつくり込んでいくのか、その辺りは日々頭を悩ませる最大のポイントだったりしますね。

各社が考える2個目のキードライバーとは

松岡:NFT事業には様々なドライバーが存在していて、複数の山の登り方があるんじゃないかと考えている中で、キードライバーを複数持てるかどうかが大事な気がしているんですね。

各社の1個目のキードライバーとしては、メルカリさんはマーケットプレイス、ドリコムさんはブロックチェーンゲーム(BCG)、GaudiyだとIPみたいなところかと思うのですが、2個目のドライバーとその理由をそれぞれ聞いていければと思います。まずはGaudiyから、お話しいただけますでしょうか?

石川:僕らは今「IPのコミュニティ」っていうところが1個目の要素だと思うんですけど、2個目がなにかと言われたら、やはりトークンかなと思います。NFTとFTの両方があることで、事業を大きくドライブさせることができると思っているからですね。

それはGaudiyがという話ではなくて、IPが独自のトークンを発行する形で考えています。投資家を入れすぎるとファンは疲弊してしまうので、そこの問題を解決する必要はありつつも、やはりトークンを発行できる状態はすごく理想的な形なんじゃないかなと思っています。

松岡:Gaudiyは今IPで、2個目にトークンということですね。次に、内藤さんお願いします。

内藤:僕はもうBCGとトークンで2個いっちゃってますかね(笑)。FTとNFTを駆使して、ゲームなり出版なり、エンタメをどうやっておもしろくしていくかという視点で色々やってます。

逆にいうと、L1、L2みたいなチェーンはやらないですし、FT、NFTのマーケットプレイスもやらないです。やる・やらないを結構明確に決めてしまっていますね。

松岡:わかりました。伏見さんは、いかがでしょうか?

伏見:メルカリは、やはりマーケットプレイスとウォレットですね。X to earnのようなサービスがマス化していって、シンプルに流通するNFTやFTが増えてほしいなと思いますし、そこが増えればおのずと個人間の取引が増えていくと思うので、そこにすごく期待をしています。

第2、第3の冬の時代に、Web3をどう捉える?

内藤:チャット欄に来ている質問で気になるのが、直近で第2・第3の「冬の時代」と言われるような市況感になってきた中で、どうWeb3を捉えていくべきなのか。

ドリコムの話をすると、僕が一番の失敗だったと思っているのが、クリプトの冬の時代に投資を緩めてしまったことなんですね。2017年にチームを立ち上げて実際にDappsを作ったり、それこそCrypto Kittiesをみてブロックチェーンゲームなども作ってみたりしていたのに、18、19年頃の冬の時代に手綱を緩めたことで後れを取ってしまった。

なので今回は、後悔しないようにやっていきたいなと思っているのですが、おふたりの考えをお聞きしてもいいですか?

伏見:エクイティの世界でも、たぶんリーマン・ショック時代に生まれたスタートアップってすごく強かったと思いますし、こういう冬の時代にも、新しい事業機会は必ずあると思っています。そういう意味では不況であっても、あまり気にせずにガンガン新しいことにチャレンジしていったらいいなと思いますし、僕自身もそうありたいなというのはすごく思いますよね。

石川:僕らも2018年の冬の時代に創業して、同じ2018年組のdoublejump.tokyoさんとかAstarさんがぐっと上がってきていたりするので、ポジショントークみたいになっちゃいますけど、冬のときに頑張っていた人が結果を出してきているんじゃないかなと。

あと、2018年と今とで全然違うなと思うのは、ちゃんとしたアプリケーションをつくれる人たちがしっかり参入していることだなと思っていて。やっぱり仮想通貨の上下自体は市況なので致し方ないなと思うんですけど、本質としては実利的なおもしろいサービスをつくれるかどうか次第だと思うので、市況自体はそんなに気にする必要ないなって思います。

松岡:ありがとうございます。市場全体を広げていくことが大事ですよね。ここにいるみなさまと一緒に、事業を推進していければなと思っています。本日は、ご参加ありがとうございました。

さいごに

NFT、Web3事業を展開するメルカリ、ドリコム、Gaudiyに興味をもっていただいた方は、ぜひ下記の情報もご参考ください!

Gaudiy(ガウディ)

「ファンと共に、時代を進める。」をミッションに、Web3時代のファンプラットフォーム「Gaudiy Fanlink」を開発・提供するWeb3スタートアップです。NFT、ブロックチェーン技術などの先端テクノロジーを強みに、Web3と日本が誇るエンタメカルチャーを掛け合わせ、グローバル規模の事業展開をめざしています。

資金調達特設サイト:https://special.gaudiy.com/

コーポレートサイト:https://gaudiy.com/

メルカリ

株式会社メルカリは、昨年12月にNFT事業に参入し、パ・リーグ6球団の名場面をコレクションできる「パ・リーグ Exciting Moments β」の提供を開始しました。また、2022年4月には株式会社メルコインを設立し、暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を進めています。

株式会社メルカリ:https://about.mercari.com/

株式会社メルコイン:https://about.mercoin.com/

ドリコム

株式会社ドリコムは、エンターテインメントの力で世の中をワクワクさせる「インターネット上のものづくり企業」です。発明を生み続ける会社として、今までも、今も、これからも、人々の生活を変えるような、世の中をもっとHappyにできるような新しいものづくりにチャレンジし続けます。

コーポレートサイト:https://drecom.co.jp/